《卧龙吟:魏国智谋与权力交织中的英雄传奇与历史命运》这篇文章深入剖析了三国时期魏国的英雄人物、智谋与权力如何交织,以及这些历史人物如何通过政治与军事手段塑造魏国命运的复杂历史。本文将从四个方面进行详细阐述:魏国的政治格局与曹操的统治智慧;卧龙诸葛亮的智谋与他在魏国历史中的影响;魏国与蜀汉、东吴的权力博弈;以及历史命运如何左右魏国英雄们的最终结局。每个方面都通过多个具体事例展现魏国在三国时期的智谋与权力交织,最终揭示魏国的历史命运在这些英雄的塑造下如何走向了不可逆转的结局。

1、魏国的政治格局与曹操的统治智慧

魏国的建立与曹操的智谋密切相关。曹操不仅凭借出色的军事才能统一北方,还通过精妙的政治手段巩固了自己的统治。曹操在处理魏国政务时,采取了相对宽松的治理策略,使得魏国的社会和经济得以恢复并逐步发展。其“以法治国”的政策使得魏国的内部稳定性增强,为后来的扩张和争霸打下了坚实的基础。

在政治权谋上,曹操善于利用人心与联盟,通过巧妙的权力布局,在魏国的各个层级中设置了强有力的支持者。无论是关中地区的豪族,还是与曹操有直接联系的文武官员,都为他提供了强大的支持。而曹操独特的“任人唯贤”策略也让魏国在许多方面展现了强大的行政效率,尤其是在解决社会动乱与民生问题上,曹操展现了出色的领导能力。

此外,曹操精于兵法,并以实际战斗为基础进行战略布局,充分发挥了魏国的军事优势。例如,赤壁之战后,曹操虽然未能如愿统一全中国,但他的战略眼光以及对局势的深刻理解,使得魏国依然处于三国鼎立的强势位置。在曹操的智慧之下,魏国逐步确立了自己的统治地位,为后来的魏国帝国奠定了基础。

2、卧龙诸葛亮的智谋与魏国历史的影响

诸葛亮作为蜀汉丞相,在魏国历史中也有着不可忽视的影响力。他的智谋与远见常常被称为“卧龙吟”的代表,不仅是对蜀汉的一种支持,也对魏国形成了巨大的压力。虽然他始终未能直接为魏国服务,但诸葛亮的策略与智谋在魏国的战略布局中扮演了重要角色,尤其是在与魏国争夺天下的过程中。

诸葛亮的北伐战略,对魏国构成了长期的威胁。诸葛亮北伐期间,虽然未能彻底击败魏国,但却有效消耗了魏国的资源与兵力,迫使魏国在政治和军事上作出相应的调整。这种外交与军事上的对抗,使得魏国在防守上付出了巨大的代价,也促使了魏国内政改革与军事改革的进一步深入。

与此同时,诸葛亮与曹操的智谋对抗,也是魏国历史上的一大亮点。两位英雄人物的智慧对决,不仅影响了魏国的战略方向,也进一步加剧了三国之间的矛盾和冲突。在诸葛亮的影响下,魏国的军事策略发生了微妙的变化,特别是在如何应对蜀汉的挑战和威胁方面,魏国不得不更加谨慎与精细。

3、魏国与蜀汉、东吴的权力博弈

魏国与蜀汉、东吴之间的权力博弈是三国时期最为激烈的部分之一。作为三国中的霸主,魏国在与其他两国的对抗中,既面临着挑战,也抓住了机会。尤其是在曹操去世后,魏国的政治权力逐步转交给了曹魏家族,但权力的更迭与博弈也为魏国带来了不同的命运。

魏国在与东吴的对抗中,曾屡次占据上风,尤其是在孙权死亡后,东吴的衰弱使得魏国在两国之间的博弈中逐步占据了优势。魏国的强大军事力量与稳定的政治体系使得东吴无法与之抗衡。在对抗过程中,魏国不仅在军事上占据了主动,而且在外交上也逐渐掌握了更多的话语权。

然而,魏国与蜀汉的博弈则显得更为复杂。蜀汉的生死存亡,往往牵动着魏国的战略部署。特别是在诸葛亮北伐后,魏国不得不集中大量兵力进行防守,这使得魏国的资源消耗巨大,无法充分投入到对东吴的攻势中。魏国的战略受限于两线作战的压力,使得其未能完全压制住蜀汉的复兴势力。

4、历史命运与魏国英雄的结局

魏国的历史命运,深深植根于英雄人物的智慧与奋斗之中。曹操一生智勇双全,他的政治与军事能力直接塑造了魏国的命运,但他最终未能完成统一大业,而是将魏国的命运交给了后代。而曹操的儿子曹丕继位后,虽继承了父亲的政治与军事遗产,但他缺乏父亲的智慧与远见,未能带领魏国迈向更高的辉煌。

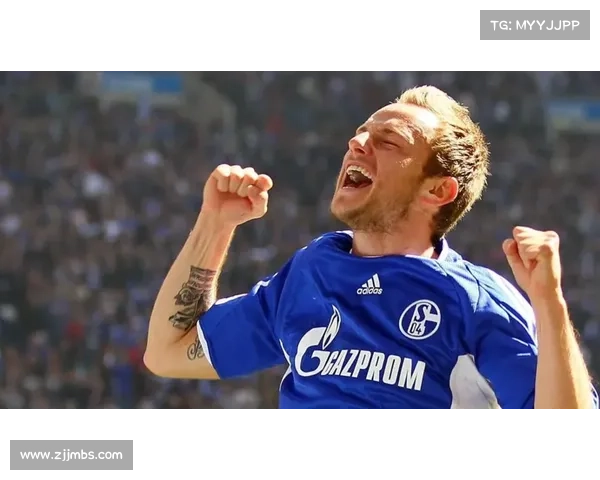

魏国的英雄们,包括曹操、司马懿、郭嘉等人,尽管具有超凡的智慧和出色的能力,但他们的命运最终受到了时间与权力的限制。司马懿虽然以智谋和权力逐步掌控了魏国的实际权力,但最终被权力的争斗与历史的潮流所吞噬。即使是魏国的立国英雄,也难逃历史命运的安排,最终走向了无法避免的结局。

总结:

魏国的历史是一段英雄传奇与智谋交织的史诗,曹操的英明治理为魏国打下了坚实的基础,而诸葛亮的智谋和魏蜀吴之间的博弈则推动了历史的进程。尽管魏国在三国鼎立的格局中占有一席之地,但最终未能实现统一大业,更多的历史变迁与权力斗争让魏国逐渐走向了衰落。魏国英雄的命运,反映了古代中国王朝更替与权力运作的残酷现实,成为后人深刻反思的对象。

在三国历史的长河中,魏国的智谋与权力博弈成为了永恒的主题。从曹操的巧妙布局到诸葛亮的智慧对决,从魏国的英雄人物的奋斗到历史的最终命运,都构成了魏国历史的独特篇章。尽管魏国未能完成统一大业,但它在三国历史中留下的深刻印记,依然是历史学者和后人探讨的重要课题。

九游老哥必备交流

九游老哥必备交流